Mac Archive

1 of 2

Macの外部入力再生にSoundSourceを使ってみる

- 2018年5月 8日 12:40

- Last update: May 08, 2018 12:40

- Mac

楽器など外部の入力をMacでモニターするのに、SoundSourceというアプリを試してみました。

以前は、外部の音声をコントロールするアプリケーションに LineIn というものがあったのですが、先日確認したところ、配布サイトから消えてました(過去にダウンロードしたアプリ自体はそのまま動きます)。

以下、参考リンクです。

有料アプリですが、お試し版はフリーダウンロードできるようになっています。

(ただし、起動して連続10分まで使用可能という制限があります)

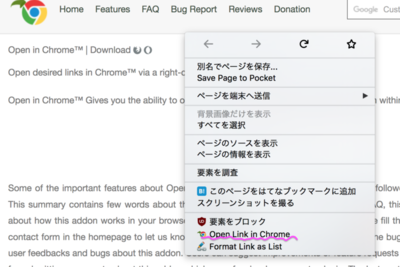

メモ: Open in Chrome アドオンをインストール

Open in Chrome は、Firefox で開いているページを Google Chrome で表示する拡張機能です。このインストールのメモ

Firefox Quantum 以降、ページをGoogle Chrome で開くアドオンが使えなかったので、対応済みのアドオンを入れ直しました(当然ですが、Google Chrome はインストール済みという前提です)。

Firefox の アドオンページ (https://addons.mozilla.org/ja/firefox/) で Open in Chrome を検索すればあるかと思います。

現時点でのリンクは以下です。

「+ Firefox へ追加」 ボタン押下後、インストール許可でダウンロード・インストールします。

なお、これだけでは、インストールが完了しませんので、パッチをあてる必要があります(ページをChromeで開けない)。

ここでプラットフォームに応じたファイルを選びます。

自身の使用 PC は Mac なので Mac 向けファイルで説明します。

mac.zip というファイルをダウンロードして、unzip します。

展開後のフォルダーの場所は任意でいいかと思われますが、管理的都合で、自身のホーム配下に移動しました。

$ cd ~/mac $ ./install.sh

で実行後に

>>> Application is ready to use <<<

と表示されれば完了です。

これでブラウザーで、コンテキストメニューを開き、Open Link in Chrome を選べば、Google Chrome が起動して、ページを開きます。

パッチのアンインストールですが、 /mac/フォルダー下の ./uninstall.sh を実行します。

コンテキストメニューで選択しても Chrome で開けなくなります。

MacBook Pro (Early 2015) を購入・移行

- 2016年10月 2日 08:26

- Last update: Sep 28, 2017 22:42

- Mac

MacBook Pro に不具合がみられてきたので、新たに MacBook proを購入して、環境をそのまま移行しました。

Early 2011 の MacBook Pro (以降、単に 「MBP」で表記。新旧の区別は前後に「新」・「旧」の文字にて区別とする)ですが、グラフィックス周りに不具合があり、リペアエクステンションプログラムまで提供されています。

今回、GPUに不具合があることが発覚。以前に、リペアエクステンションプログラムのチェックをしてもらった時には、異状はなかったのですが、明らかに不具合となる現象が確認され、このまま使い続けるのは困難と判断した次第です。

- 高性能GPUを使用する状況になった時で画面に異常が起こる

- 近くの正規サービスプロバイダまで行くのが片道2Hはかかるので、時間がとりにくい

- 電話で尋ねたが、リペアエクステンションプログラム適用できるかは、チェックしないとわからないとのこと

- 今回の件は、リペアエクステンションプログラムで修理できない可能性の方が高そう

といったことが判断し、決定した理由です。

購入は、iPhone のストアアプリから。あらかじめ Apple IDが紐付けされているので、あとはアプリの画面に従って進んでいけばいいだけという、えらい便利になりましたね。。

構成はこんな感じにしてみました。

- 13インチMacBook Pro Retinaディスプレイモデル

- 2.9GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.3GHz)

- 16GB 1,866MHz LPDDR3 SDRAM

- Intel Iris Graphics 6100

- 以下、サイトの情報と同じ

旧MBP は15インチでしたが、持ち運びにはちょっと大きすぎな気がしたので、13インチをメモリは16GB積みました。

基本構成から余裕をもたせたような構成にしておきました。メモリは後で増設はできますが、手間を考えると初めから増設されていれば、特にメモリに気をつかうこともないので

以下、やったことなどの備忘録でダラダラ記していきます。公式のやり方見た方が早いと思います。

移行は Thunderbolt ケーブル緒結で

Thunderbolt ケーブルは、外付けHDDのものがあったので、それを使いました。

以下のページを参考に手順通り進めたところ、40分程度で完了しました。

旧MBPはソフトウェアアップデートを済ませ、バックアップを取っておきます。

新旧MBPを Thunderboltケーブルでつなぎます。この時、新MBPはまだ電源は入れないでおく。

旧MBP で、Tを押しながら電源を入れて、ターゲットディスクモードで起動します。

新MBPの電源を入れて、言語の設定をします。その後、移行アシスタントの画面に切り替わるので、以下のページを参考に、選択して進めていきます。

情報の転送方法は、Mac、TIme Machine バックアップ、または起動ディスクからを選択。(デフォルトでこれがチェックのようなので、特に選択し直すことはないかと)

転送する情報の選択は、今回は、環境そっくり移行なので、すべてのチェックボックスにテェックのままです。(移行から外す場所がある場合は、それぞれ設定しておきます)

これで、あとは転送が完了するまで待ちます。自分の場合だと、すべて転送完了するまで40分ぐらいでした。

転送が済んだら、新MBPでさらに設定作業を進めていきます。あとは主にアカウント周りなので、一旦置いておき、旧MBPでの認証解除等、譲渡・売却向けの作業に移ります。

旧 MacBook Pro で認証解除等をおこなう

以下の公式のページの手順で進めます。

iTunes を起動。「アカウント」>「認証」> このコンピュータの認証を解除

とします。

そのあと、認証解除成功のアラートが出たら、 iTunesからサインアウトします。

次に、iCloud からサインアウトします。 Spotlightだとトップヒットに来ないことがあるので、直線システム環境設定からいきます。

その前に、自分の場合、「Mac を探す」と iCloudの機能をほとんど使ってなかったので、そのままサインアウトしましたが、機能を使っていた場合は、バックアップしておくように書かれてあります。

以下を参考にします。

個人的には、買い替えの度にバックアップの面倒をみるのはいい手間なので、データの類は別のサービスにしておく方がいいように感じます。

次に、iMessage からサインアウトします。El Capitan を使っていたので、メッセージapp を立ち上げて、環境設定(メッセージ.appの)アカウントタブの IMessage のところを選択にして、右カラムの「サインアウト」ボタン押下でサインアウトします。

そのほか、Google Chrome で Googleアカウントを一旦切断しておきます。(chrome://settings/)

後からでもいいのですが、Google アカウント(ブラウザで入る)で、「アプリ パスワード」を旧MBPで設定していたものを「取り消し」にします。

再度、新MBPの方で、残りの設定を済ませます。

- - Macの残りの設定

- - iCloud のサインイン

- - iTunes でコンピュータを認証・サインイン

- - App Store / iMessage にサインイン

- - iPhone を Lightning USBケーブルで接続し、iTunesで読み込みできる状態にする

- - Time Machine のディスクをつないで、以前のバックアップを引き継ぐ

- - その他、ローカル環境の移行できてるか等確認

旧MBP譲渡・売却への準備

必要なものの準備が済んだら、旧MBPの売却・譲渡向けに初期化させます。

option + command + R 起動で、工場出荷のインストールをおこないます。

ディスク消去したいので、ディスクユーティリティを選択。

「OS X 拡張 (ジャーナリング)」フォーマットで内蔵ハードディスクを消去します。

旧MBPは SSDではなく、HDDだったので、セキュリティオプションで、「確実な消去」を選択。

これは、数時間要するのでしばらく待ちます。その後、ディスクユーティリティは閉じて、OS X ユーティリティの「OS X を再インストール」を選んで、画面の指示に従い進めます。Apple アカウントの入力を求められますが、今使ってるIDでOKです。(「Apple ID には関連付けられていません」とあるので、そのまま入力で大丈夫と思います)

あと、ダウンロードが進んで、インストールして再起動になると、設定ウィザードになるので、そこで、「command (⌘) + Q」でシステム終了します。

感想とか

時間のことは考慮にしないとして、移行自体の作業には特に手間は感じられなかったです。

旧MBP で、ターゲットディスクモードからの起動や、ユーティリティの画面で、ディスプレイの異常が出てて、結構やばそうな状況だったかと。

MBP Retinaですが、iPhoneの画面で慣れてしまったためか、特に感動もなかったけれど、文字がくっきりしてるのは読みやすくていいですね。

感圧タッチトラックパッド、これは、ちょっとまだ慣れてない。時たま意図しない挙動があるのがそれだと。使いこなせればパッドからの指移動が抑えられるので、操作性が高まりそう。

Handoff

旧MBPは機能対応できていなかったので、使えるようになって、これは便利。と思ってたら、バッテリー消費が結構あってとりあえず、Bluetoothは普段切っておくことに

SIP(System Integrity Protection)

これ、引き継いでなかったらしいので、 /usr/bin/. の変更時に、リカバリーモードからターミナルで有効化コマンド実行。変更後、再度有効に。

Mac : OS をEl Capitan にアップグレードした

- 2015年11月15日 19:45

- Last update: Apr 15, 2016 07:21

- Mac

MacBook Pro (15inch Early 2011)を10.11 El Capitanにしてみました。

iTunes、Safari など Lion ではアプリケーションのアップデートが出てこなくなってきたため、これを機にクリーンインストールしてみようと思い実行しました。

やったことなどとりあえず列記しておきます。

項目で分けておきますが、全て控えているわけでないので漏れているものもあるとおもます。

なお、インストール前は、Lion 10.7.5

クリーンインストールと設定

- 【Mac】OS X El Capitan(エルキャピタン)をクリーンインストールする方法。

- OSXを再インストール

- Time Machine でバックアップ。あと、別の外付けHDDによく使うフォルダのバックアップ (Time Machine からもってこれるけど、Firefox のプロファイルなども)

- App Store から El Capitan インストール

- インストール後に電源を落として、リカバリーモード起動、ディスクユーティリティーで消去

- El Capitan 再インストール。インストール後に初期設定

主要アプリケーション

- ブラウザーのインストール。Firefox Chrome

- Chromeの同期は、アカウントログインで済ませる。Tempermonkeyスクリプトのような拡張毎の個別設定は、別のデバイスでエクスポートしたファイルを使用

- Firefox は、バックアップのプロファイルを移す。全くの自己責任になるので、不具合起こす可能性もあるためやり方の詳細は明記しません。Sync使うのが一般的だと思います

- Evernoteはサイトのダウンロードから最新版をダウンロード。あとはいつものようにサインインして、同期が済んでから使う(同期が終わらないと検索しても一部しか探せないので)

- App Store で購入(入手)したアプリは App Store.appでインストール。フォルダーからコピーで済むアプリはバックアップディスクからコピー

- エディターは、Emacs と mi (v.2系最新版)をインストール Emacs は MacPorts から

- 画像編集には GIMP (DL時点は v.2.8.14) をインストール torrent downloadでなくfollow linkから(on Firefox)

- ミュージック関係は、GarageBandとTuxguitar をインストール。GarageBand は有料になってしまったけれど、まあ無難かなというところで。起動後に基本コレクションのダウンロードが始まるので、Storeにあるサイズよりは実際のサイズが大きくてダウンロードには時間がかかります

Time Machine

全部入れ直ししたためなのか、前の Time Machine 用 HDDを認識してくれなかったので、新しい HDD を Time Machine 用としました。

JAVA / Flash Player

JAVA ランタイムがないと動かせないアプリを使っているのでインストール。

( Java for OS X 2015-001 - https://support.apple.com/kb/DL1572?locale=ja_JP )

Flash は Adobeのページにいってインストール。普通にやると、NPAPIプラグインの方がインストールされる。アップデートのたびにNPAPI 両方入れるの面倒(なこともないけど)なので今回は NPAPIだけにしておきました。

FTP / SSH

- FileZilla をインストール 。インストールの時、抱き合わせの余計なのがあるかと思うので(OSDNに行き、...macosx-x86.app.tar.bz2といったファイルを落とすのだが、ダウンロード元はSourceForge.netであったから)それを入れないようにスキップしてインストールする

- 英語表示で使えないこともないけど、操作ミスあるとまずいので、言語設定で「日本語」(Japanese)に切り替えする

- とりあえず先に、サーバーのパスフレーズによる接続を設定しておく(パスワードは毎回尋ねるように)

- SFTP の設定で、秘密鍵を登録する。(MacのFileZillaでSFTP接続してみる | IT女子のお気に入りフォルダ)ファイルの選択のところは、不可視フォルダを選べないので注意

- サーバーへの接続設定で、ログオンの種類を Key file にする (Key fileは id_rsa.ppk のある場所)

- ついでに、ターミナルの方も行う。ssh-keygen で生成、id_rsa.pub をサーバーのauthorized_keys に追記

Mercurial リポジトリ関係

- Lion のとき、MacHgで使っていたので、MacHgの最新版でインストール

- bitbucket の方で、新しい公開鍵を登録しておく

- あとは、MacHgで作業用フォルダ以下に、bitbucket でのsshのアドレスを指定してクローン作成する

MAMP / MacPorts / ローカルサーバー

- 先に MacPorts をインストール selfupdate 等

- Perl を MacPorts の方に向けるのに、システム整合性保護(SIP)により、 /usr/bin 下の変更がおこなえないので、SIP無効にする ( OS X 10.11 El CapitanのSystem Integrity Protection(SIP)についてちょっと詳しく - http://rcmdnk.github.io/blog/2015/10/10/computer-mac/ )

- Movable Typeで必須のモジュールなどをインストールする

- MAMPをインストール。 MySQLポートを、8889、Apacheのポートを80にする

- MAMPのバックアップより、 htdoc / db (mysql) / 前に使用していたPHP をコピーする

- MAMP を立ち上げ、Movable Type 管理画面で システム情報を開き、必要なオプションモジュールをチェックしてインストールしていく

sendmail / Postfix

いくつか試したのですが、以下のまとめで動作できるようになりました。

以前、rss2email 設定をしましたが、これも前使っていたフォルダーをEl Capitanのほうにコピーで設定変更なしで動作しました。

どこのサイトでも記述されていることですが、インストールに関してすべて自己責任にて。

まあ、上書きでアップデートしたとしても、不具合のリスクはゼロと言い切れないわけではありますが。

動作としては、謳われてるようにキビキビしたものを体感できてます(Lion以降の10.8 ~ 10.10 をインストールしてないので、Lion以外のと比べることができないというのはあります)。

しばらくは、この MacBook でもやっていけそうではあります。

メモ:Mac:Evernote の「アップデートを確認」からのインストールで失敗している件

- 2014年12月14日 20:16

- Last update: Dec 14, 2014 20:16

- Mac

表題どおりで、Evernote.app 自身経由のアップデートがうまくいかないため、起動が出来ない状態がでいています。その対応も記します。

記事作成前にアップデートを済ませてしまったため、不具合のキャプチャをおさめられなかったので、ご理解願います。

- Mac版 Evernote.app (※ App Store 版ではない)

- version 6.0.0 ~ 6.0.2

- Mac OS Ⅹ 10.7.5

操作 (注意:以下の操作は不具合が起きてるときの操作です)

上のメニューバーから、「アップデートを確認」からアップデートをする。

動作

ダウンロードが始り、そののち展開されるが、再起動しない。

ゴミ箱に、Autoupdate (1.x.x).app 、Evernote (4xxxxx).app が入っている。

当然、Finder等からの起動で開かない。

新しいほうの .app は、info.plist、他のフォルダが入っていない。

といった感じです。

対応

Evernote.app を、Applications フォルダからゴミ箱に移動。

EverNoteのサイトから最新版をダウンロードし、展開、Applicationsフォルダへ移動させる。

以上で起動可能となります。

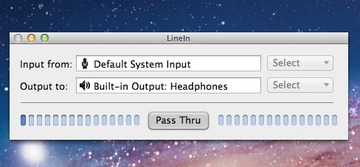

メモ:Mac OS で LineIn をつかって外部入力再生

- 2014年3月 5日 20:38

- Last update: Oct 21, 2017 17:48

- Mac

MacBook にエレアコ(以下、単に「ギター」として表現します)をライン入力でつないで、MacBookをアンプとして出力再生するまでをやってみました。

用意したもの

- MacBook ライン入力端子つき

- ギターとケーブル

- ミニプラグ変換アダプター

- イヤホン

アプリケーション

- LineIn (http://rogueamoeba.com/freebies/ のLineIn から)

まず、LineIn というアプリケーションを上記ページからダウンロードしてインストールします(zipファイルを展開するだけです。自分は、自ユーザのApplicationsフォルダの中にいれておきました)。

(なお、対応OSは、Mac OS X 10.6.0 - 10.8.5 とのことです 確認時刻:2014-03-05T19:34:57+09:00)

ギターをMacBookに接続します。

LineIn.appを起動します。

「Pass Thru ボタンをクリックします。

Input と Output の Select のメニューで調整ができるようです(例えば、Output のSelectで Advanced を選び、Left Channel、Right Channelを其々1にすれば、モノラル出力されます。通常は Default でいいと思います)。

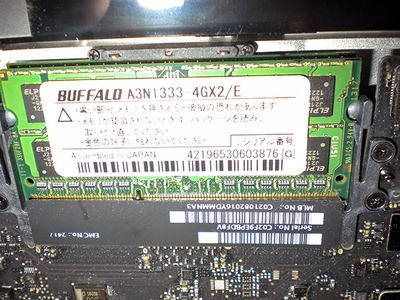

メモ:Macbook Pro のメモリを4GB→8GBへ増設

- 2013年8月11日 21:02

- Last update: Sep 28, 2017 22:44

- Mac

月並みになりますが、MacBook Proのメモリ増設をおこないましたのでメモおよびレポートとして記録しておきます。

元の状態は、15-inch , Early 2011 メモリ 4GB

インストール後はこんなです。

メモリは、 1333 MHz DDR3 タイプが必要とのことで Amazon より調達しました。

Amazon.co.jp: BUFFALO Mac用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 4GB×2枚組 A3N1333-4GX2/E

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0047Y08OS

あと、ネジに関してなのですが、100円ショップで売られているような精密ドライバーセットの中には、MacBook にあったサイズのものがありませんでした。ホームセンターに買いに走る手間とかも考えて、ついでに Amazon よりドライバーも購入しました。

メモリ増設方法については、YouTubeで動画をアップされているかたもいらっしゃるのですが、Apple 公式のメモリ取り付け方法のページを参照すれば、ほとんどの説明が書かれてあります。

注意するのは、「切り欠き」と呼ばれている箇所で、ピンが切り欠き部分で分かれています。差す方向が表裏違っていると取り付けできません。その点くらいです。

スワップの生成がほとんどなくなっていることは確認出来ています。

メモ:rss2email を使ってRSSをメール送信できるようにする (試したらどうなった編)

Mac に rss2email をいれて、RSSをメールで送るというのをやってみた状況について

チュートリアル記事書くのが苦手なもので、実際に使ってみた状態を示したほうが伝わるのかなとおもって、設置方法を省いた内容となっています。

前編の記事はこちらより。

rss2email 入手先はこちら

- rss2email (allthingsrss.com)

(DOWNLOAD のリンクより各プラットフォームのファイルをダウンロード)

ターミナルより

まず postfix を起動させておく。

$ sudo postfix start

postfix/postfix-script: starting the Postfix mail systemrss2email のフォルダに移動。

$ cd rss2email $ ./r2e run

これで、設定してあったRSSを読みにいって、指定した Email 送信先に送られます。

postfix を停止する。

$ sudo postfix stop

(以上、これは読み込みを手動で行なっている時のものです)(実用にするには、シェルスクリプト実行として、 Automator.appとかで作成します)

以下は Mail.app 上での表示です。なお、設定ファイル(config.py)で 可能であれば HTML 形式になるように設定してあります。

で、これを Mail.app が読み込んだ時点で、Gmail 側にも送るようにルールを追加しておきます。そして、 Gmail ではフィルターをかけておいて整理します。

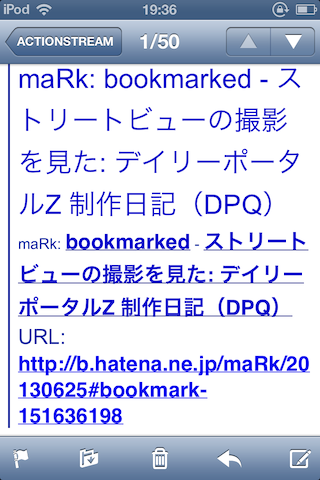

以下は、iPod touch の メール で Gmail に送られたフィードを閲覧している場合です。

- Feeds

- Elsewhere

- logo