BlogTop > net Archive

net Archive

1 of 8

メモ:旧WiMAXを2+接続に伴いIPv6設定をしてみた

旧Wimax は、2020年3月31日をもって停波となりました。これまでの接続の切り替えを2+に変えましたため、IPv6の設定も併せて行ってみました。

注:WiMAXプロバイダーによっては、IPv6提供されていない場合がある点をご留意ください。本記事投稿者の環境では UQ WiMAX本家によるものです。

今のところは、 NAD11(NEC) を使っております。

まずは、ルーター設定画面に入って、IPv6も使えるようにしておきます。

(NECなので クイック設定Webとなってます)

ネットワーク設定の「プロファイル設定」にIPタイプというのがあるので、「IPv4&IPv6」にしておけばいいかと思います。

次はMacのネットワーク設定の場合です。

「ネットワーク環境設定」で詳細ボタンで、TCP/IPというタブに切り替えます。

ここで IPv6の設定を「自動」にしました。

で、接続状態を確認したら、 IPv6がチェックできるようなサイトを訪問します。

ちなみに、IPv6接続の準備が整ってるか確認できるサイトがありました。

*注意・リンク先に行くと間髪入れずにチェックが始まります。

- https://test-ipv6.com/

- https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html

KDDIのページでは、画面右上に接続IP状態がわかるようになっています。設定によっては、v4のままになってることがあリます。

今月のいらんことしい(2019年 7月)

今月(2019年 7月)、ブログでカスタマイズした点をまとめたページです

- Bookmarkページで、 YQLによるフィード取得ができなかったのでこの部分を削除

YQLはサービスそのものがなくなっていたので、ブックマークページのRSSから最新を取り込むことができなくなったので削除しました

今月のカスタマイズは以上です。バックナンバーは以下です。

AnalyticsでAMP計測のセグメントを作成

- 2017年2月11日 20:48

- Last update: Mar 09, 2017 20:57

- net

Google Analytics で AMPページのレポートもできるようにしましたが、AMPページのみのフィルターを作りました。

AMPページのレポートについては、トラッキングIDを別に設定する、といった方法もありますが、比較のしやすさという点で、自分では既存のIDと同じもので計測をしています。

で、AMPからのトラフィックだけを見たい、という時にフィルターをかける必要が出てきます。

方法としては、各レポートのテーブルの上にある、検索窓から任意文字列を入れて絞りこむのですが、逐次このような作業を行うのは手間です。

なので、フィルターずみのレポートを Analytics 側に保存する、という形を使うのが一般的でしょう。

その方法としては、大きく2つあり、1つは、「カスタムセグメント」を作成して、保存しておくやり方。2つめは「カスタムレポート」を作成して保存するといった方法です。

本エントリーでは、前者のやり方をみていくこととします。

カスタムセグメントの作成

公式の作成方法は以下となっています。

まずは、どのようなデータから切り出ししたいのかを決めておきます。

今回は、訪問されたページの URL から AMPページであるものだけ抽出したいので、以下のようなものになります。

(あくまでも、私個人の評価による設定ですので、統計の方針により異なります)

- ランディングページの URLで、「amp.html」を含むもの

- 端末として、 iOS Android そのほかであるもの

具体的な操作としてはこのようになります。

※ Analytics の画面は不定期に更新されることがあります。項目の名称及びスクリーンキャプチャの相違についてはご容赦下さい。

- 適当なレポートを表示させて、上部の「+ セグメント追加」をクリックします

- 「+ 新しいセグメント」をクリック

- リスト名に適当に自分がわかりやすいセグメントの名称を入れます(入力がないと操作の途中に警告が出ることがあるので先に入れておくのがいいです)。

- 左の「テクノロジー」タブを押します。「オペレーティング システム」の項目に 「iOS」「Android」「(not set)」(これは任意)を設定します。(改行で内容の区切りになることに注意します)

- 左の「条件」タブを押します。フィルターのセッションのプルダウンで、「ランディングページ」(「ページ」でも可能)を選びます

- 条件は「含む」で 「amp.html」(AMPページで使用しているURLに含まれてる文字列。人によって条件は違います)を入力。候補が絞り込み表示されて、右ペインにフィルターされてる結果がでます

あとは、上部の「プレビュー」を押して確かめるなどして、「保存」を押します。

これで、セグメントのリストに AMP用のセグメントが追加されました。見たい時は、「セグメントの追加」で、保存されたAMP用セグメント選び「適用」すればいいだけです。

それと、 iOSの Analytics アプリ(Google提供)にもカスタムセグメントの機能が反映されます。出先でも確認が取れて便利になります。

「カスタムレポート」で作ることもできますので、簡単に触れておきます。

- カスタムレポートのタブを押します

- 「新しいカスタムレポート」

- 指標やディメンションは任意のものを決めておきます(ページタイトルとか)

- フィルタ - オプションのところで、ページURLにAMPページに採用してる文字列を入れておきます

- 「保存」を押して完了です。

カスタムレポートは他のレポートと独立しているので、使い方次第なのですが、セグメントで扱う方がいいように感じます。

Feedly 購読者数の取得 2015年6月版

Yahoo Pipes およびYQL経由でAjax による、Feedly の購読者数の取得が出来なくなったため、改修をおこないました。そのメモです。

これまで、以下のページにあるような方法で取得していたのですが、いつからか不明ですが、取得できないようになっていました。

先般、 Yahoo Pipes のほうで、Pipesの終了に向けてのアナウンスがありました。

とりあえず、このまま使っていても進展しないようなので、別の方法で取得するようにしました。

PHPによる取得

PHPの file_get_contents ファイルシステム関数を利用すれば、APIの返すソースを得ることができます。

基本的なものは以下のようなかんじに。

<?php

$url = "http://example.com/feed/"; // 対象URL

$json = @file_get_contents("http://cloud.feedly.com/v3/feeds/feed%2F".rawurlencode($url)); // データ取得

$feedId = json_decode($json, true); // JSONをデコードし配列へ

$count = isset($feedId['subscribers']) ? $feedId['subscribers'] : 0; // isset()で内容を調べ $count へ代入。登録されてないときは 0

print $count;

参考:

ウチのとこみたいに増減がほとんどないようなら、キャッシュいれたほうが、あちらのサーバーにはやさしいとおもいます(使ってるページ自体がアスセス少ないとか言わない)。

PEAR の Cache_Lite パッケージを用いた例です。

都合で、コメントに説明をいれています。

<?php

header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8"); // text/plain でもいいような気もするけどとりあえず

// チェックURL

$url = "http://example.com/feed/"; // フィードURL

require_once "Cache/Lite.php"; // Cache_Lite 呼び出し

// キャッシュオプション

$cacheOptions = array(

'cacheDir' => '/var/www/tmp/cache/', // キャッシュディレクトリを指定。適切なパーミッションをセットしておく

'lifeTime' => '3600', // キャッシュ期限 (1時間)

);

// キャッシュID と キャッシュオブジェクト生成

$id = "feedlysubscribers";

$Cache_Lite = new Cache_Lite($cacheOptions);

// データ取得

if($count = $Cache_Lite->get($id)){ //

echo $count;

} else {

// キャッシュがないときに、フィード購読者数の取得にいく

$json = @file_get_contents("http://cloud.feedly.com/v3/feeds/feed%2F". rawurlencode($url));

$feedId = json_decode($json, true);

$count = isset($feedId['subscribers']) ? $feedId['subscribers']: 0;

echo $count;

// キャッシュ登録でこの条件が真になるようにする

$Cache_Lite->save($count, $id);

}

参考:

これを、 subs_count.php とでもして、サイトのどこかに置きます。

で、取り出す側は jQuery でテキストファイル読み込みなんかを使っていきます。

jQuery本体の呼び出しは済ませてあるものとします。

ファイル呼び出し

表示ページが PHP なときは、include するとかでいいかと。 以下は、jQueryで先ほどのPHPファイルを取り込みます。

テンプレート上の購読者数表示する場所に以下の要素をいれておきます。

<div id="feedly_subscribers"></div>

複数あるようなときは、class属性にしておき、以下の読み込むときのセレクターもそれにあうようにしておきます。

単に読むだけなので、.load() にしてますが、各種処理が必要な場合は .ajax() のほうにします。

<script>

$(document).ready(function (){

$("#feedly_subscribers").load("//path/to/subs_count.php");

});

</script>

スマートフォン向けブログ風投稿サイト ShortNote のベータ版がリリースされる

シックス・アパートより、スマートフォン向けの投稿サイト、「ShortNote」ベータ版がリリースされました。無料で利用可能とのことです。

SixApartからお知らせメールは受けとっているのだけど、完全に通過してしまったみたいで、ちょっと出遅れてしまいました。

ShortNoteは以下より

なお、お知らせ・ヘルプなどの情報を発信するブログは、Movable Typeで作成されているサイトのようです。

登録は今のところ、メールアドレスによる新規入会、Facebook、Twitter、Google+ のアカウントからの新規入会に対応しています。

メモ:セカンダリディメンションの項目の増えた Google Analytics ではショートカットを活用

- 2013年12月 1日 08:31

- Last update: Sep 28, 2017 22:44

- net

Google Analytics では、日々進化しており、気づかないときに機能が追加されていることがよくあります。いつもよくみるレポートをショートカットに登録することで、すばやく目的のレポートにたどり着くようにします。

なお、先述のとおりにGoogle Analytics (以下、「GA」と略記します)で機能の追加/変更がおこなわれますから、この記事の内容も現在のものとあっていないことがありますので、ご了承ください。

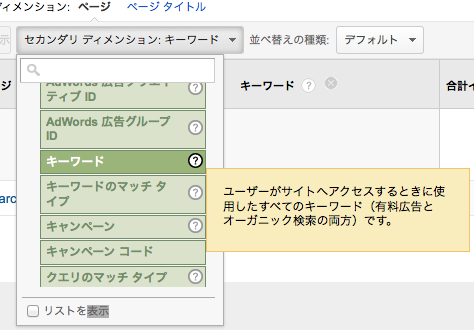

この前、GAでレポートを見にいったとき、セカンダリディメンションでの項目が増えていたことがありました。

これにともなっって、項目の位置についてもカテゴリが移動になっていたりして、探すのに手間取ったりもしました。

例えば、ページ訪問に使われた「キーワード」に関しては、以下の通りになっています。

キーワードの場所は、このキャプチャでいくと、「広告」のなかにカテゴライズされています。いちおう、検索窓がつけられていますので、そこで、キーワードと入力すればすぐにキーワードにマッチするものを表示してくれるようになります。

毎回検索窓に入力するのは多かれ少なかれ手間になりますので、すぐにこのレポートにたどり着くために、ショートカットを活用します。

例えば、すべてのページでキーワードのレポートをみるとします。 まず、行動>すべてのページ でセカンダリディメンションでキーワードを設定した状態で、上部のメニューにある、「ショートカット」をクリックします。

ダイアログがでますので、そこで識別用の名前を入力して、OKをクリックでショートカットに登録されます(プロパティ単位での登録で全てに共有されるものではないようです)。

あとは、左メニューの「ショートカット」のなかから任意のものを選ぶことですばやく目的のレポートを表示できるようになります。

メモ:Google Reader の後釜として、Macに rss2email 導入、Gmail送信 (概要編)

Google Reader がサービス終了するとのアナウンスをうけて、サービスに頼らない形も用意出来たらと思ってrss2email を仕込んでGmail に送りつけるというのを考えました。

というのは立前でして、海外サイトですがちゃんと Google Reader の後釜として紹介されていたのであります。

- Triumph Over Madness: Hooray! I don't need Google Reader - rss2email works better for me anyhow

- Turning Gmail into Google Reader | W. Caleb McDaniel

- Replacing Google Reader with rss2email(magnatecha.com)

(適当に検索して上位にきていたものですので、細かく探せばいろいろとあるとおもいます)

参考にならないことですが、いちおう書いておきますと、自分ではこれまで RSSリーダーは分散させていて、livedoor リーダーとGoogle リーダーとで登録フィードは切り分ける形で利用していました。

他サービスに移行するのと比べてよいと考える点は以下です。

- アカウントを取らなくてもいい(OAuth 利用だとあまり関係ないですけど)

- Gmail は普段使っているものであり、新規に操作性に慣れる必要がない

- Google お得意の検索機能の享受

ただし、以下の項目を許容できるとして

- セットアップまでが手間

- メールを経由するので、他サービスとの共有もメールでの連携という形になってしまう

- どちらかというと、フィードを読んでシェアするというよりは、ログとしてストックしておくという使い方むけ

- Gmail のフィルターを使って振り分けしないと受信トレイがフィードで埋め尽くされる

- Gmail 依存なので Gmail 自体のサービス変更の影響を受ける可能性がないとはいえない

大雑把に設定までの流れをしめしますと

- Mac の Postfix を設定して、usr/sbin/sendmail を呼び出せるようにしておく

- 今回は、Gmail の SMTP を利用するという形にする

- rss2email を落としてきて任意の場所に展開する

- rss2email の設定ファイル作成

- rss2email のコマンドからデフォルトの送信先メールの登録と読み込むフィードを登録

- 送り先のメールで受信したフィードに対し、フィルタリングをして振り分けする

----自分の場合だと、送り先メールアドレスは Gmail 以外にしておき、メールクライアントで受信した時点でGmail へ転送、 Gmail 側のフィルタにより登録フィードを整理、といった運用です。

バザールでござーるのゲーム、そろえてパッパ!のファミリーモードの難易度が高い件について

- 2013年5月29日 12:37

- Last update: May 29, 2013 12:38

- net

バザールでござーるのオフィシャルウェブサイトのゲームコーナーの そろえてパッパ!に関してのネタです

http://jpn.nec.com/bazar/game/papa/ (※ Flash が必要)

ゲームの説明はページ内にあります。簡単にいえば絵柄を揃えて消していくパズル系のゲームです。

著作物である関係上、面倒なのでスクリーンショットの掲載を控えていますのでご了承ください。

通常のスタート画面には、「はじめる」「説明をみる」のボタンがあるだけです。

ゲームを進めていって、10000点以上のスコアでゲームオーバーとします(だいたいステージ5から6以上です)。

そして、再度ゲームのトップ画面に戻ると、はじめるのボタンの下に、「ファミリーモード」というボーナスステージへの入り口が表示されています( ゲームの得点が10000点未満でおわったときは表示されていません)。

このボーナスステージのボタンからゲームをはじめますと、なんと、バザールファミリーのキャラのみで構成されたゲームとなっています。それぞれのキャラの識別が難しく、難易度があがっています。

バザールでござーる オフィシャルホームページ

- Comments

- TrackBack Closed

ウェブマスターツール、 Webmaster Labs のサイトのパフォーマンスのサポートを終える

- 2012年11月 8日 08:03

- Last update: May 24, 2015 12:11

- net

Google ウェブマスターツールのLabsの機能のサイトのパフォーマンスのサポートが終了していたようでした。

本文中の「ウェブマスターツール」ですが、名称変更があり(http://goo.gl/tjQxT4)、Google Search Console となりました。

時期を逃してしまったかもしれませんが、昨日、ウェブマスターツールをみてみましたら、サポートを終了したとのことが明記されていました。

サイトのパフォーマンス サイト パフォーマンスは Webmaster Labs の機能でしたが、現在はサポートを終了しています。

サイトのパフォーマンス機能を以下のサービスを利用されるよう示されていました。

- Google Analytics (Google アナリティクス) のサイトの速度

- PageSpeed Insights

- Comments

- TrackBack Closed

ネットプリントを使ってL判プリント

ネットプリントというサービスを利用して、写真をL判プリントについて。

ネットプリントは、セブンイレブンのマルチコピー機を使ってあらかじめ登録しておいたファイルを予約番号で呼び出してプリントできるといったサーヴィスです。

文書などのプリントのほかにも、L判(版)のプリントもサーポートされていますので、撮影した写真でL判プリントでいいものは最近はこのネットプリントを使って印刷するようにしています。

個人的に便利だと感じている点は以下です(他サーヴィスで何とでもなるものもあります)。

- メディアの抜き差しの作業がない

- プリントに必要なものだけを登録するので、メディアからプリントするファイルを探す作業がない

- 注文して発送待ちしなくてよい

- 自分の加工したものでプリントできる

以下は自分がよくおこなっている手順です。

ファイル加工について

まずはプリントした画像をフォトエディタなどで加工しておきます(登録したファイルをサーヴィス上で加工することが出来ないため)。

画面の向きが縦のものは横に回転させておいたほうがいいように思います。16:9 のような比率の写真はトリミングとか必要かと。

上の例ではドキュメントのサイズを、L判にあわせているものです。これは特にこだわらなくても構いません。

ただし、ネットプリントでのL判のプリントは端の数ミリがカットされる、といった仕様になっています

ネットプリント : 登録できるファイルについて (操作ガイド https://www.printing.ne.jp/help/0200_kojinfolder.htm)

加工済のファイルは別名保存してコンピューター側におきます。

- Comments

- TrackBack Closed

BlogTop > net Archive

- Feeds

- Elsewhere

- logo